Qu’attendent les journalistes du CDJ ?

Cette question, vaste mais essentielle, le Conseil l’a posée aux principaux intéressés par le biais d’un questionnaire en ligne diffusé en mai dernier via les médias, l’Association des Journalistes Professionnels (AJP), les écoles de journalisme et les sociétés de services pour indépendants. 214 journalistes aux profils divers et variés ont ainsi répondu aux questions ouvertes et fermées (à choix unique ou multiples) du CDJ, posant le bilan, donnant leur avis et suggérant les améliorations qu’ils souhaitaient voir quant à l’autorégulation journalistique. Si l’on devait résumer les résultats de cette enquête en une phrase, ce serait la suivante : le CDJ est une instance utile et légitime aux yeux des journalistes… mais selon eux trop peu connue du grand public (et parfois de la profession elle-même) ! Retour en détail sur ce sondage inédit, qui confirme le rôle de premier plan du Conseil dans la qualité (déontologique) de l’information et le dialogue des médias avec les publics.

Un profil conforme à la réalité du terrain

Premier enseignement de l’enquête : parmi les répondants, le profil type majoritaire qui se dégage est un journaliste homme âgé entre 26 et 35 ans ou entre 46 et 55 ans et disposant de plus de 15 ans d’expérience journalistique. Il est le plus souvent membre d’une association professionnelle et dispose d’un document officiel de presse délivré par l’AJP. Il est salarié et travaille à titre principal en tant que journaliste/rédacteur pour la presse audiovisuelle nationale et/ou la presse périodique ou spécialisée et/ou la presse quotidienne nationale. Ce profil n’est pas sans rappeler que l’AJP renseigne que les femmes ne forment que 35% de l’effectif journalistique professionnel en Belgique francophone, qui comprend par ailleurs 24% d’indépendants, pigistes compris.

Cela étant, un des objectifs de l’enquête était de sortir des sentiers battus et d’inclure les journalistes « hors champ » dans la démarche, soit les journalistes qui ne sont pas membres d’une association professionnelle. Ils constituent 13,1% des répondants. Majoritairement, il s’agit d’un homme qui a entre 18 et 25 ans – ou entre 26 et 35 ans – et moins de 2 ans d’expérience ou plus de 15 ans d’expérience. Il ne dispose d’aucun document de presse. Indépendant, salarié ou pigiste, il travaille à titre principal en tant que journaliste/rédacteur – ou journaliste « multifonctions » (également réalisateur, caméraman, monteur, éditeur, etc.) – pour différents médias et/ou la presse périodique ou spécialisée et/ou un pure player.

Une instance légitime

Deuxième enseignement : plus de la moitié des répondants estime avoir une connaissance élevée (4/5 – 37,38%) ou très élevée (5/5 – 24,77%) du CDJ. Cette connaissance élevée est commune à la plupart des catégories observées. Par contre, sans être nulle, l’identification des missions du Conseil souffre d’une certaine faiblesse au sein de la profession en général : 36,4% des répondants estiment en effet en avoir une connaissance moyenne (3/5). Les réponses à la question ouverte « Pour vous, le CDJ c’est… » témoignent en outre d’une relative confusion entre autorégulation (CDJ) et régulation (CSA) ou encore entre le CDJ et l’AJP. Une erreur compréhensible, car l’AJP est étroitement liée à la création du CDJ et y est représentée à la fois au sein du Conseil (6 membres sur 20, soit l’entièreté de la catégorie « Journalistes ») et de l’AADJ, l’ASBL qui supporte le CDJ et en assure le fonctionnement (8 membres sur 16) et qu’elle finance de moitié via un subside public.

Quant à la différence fondamentale entre régulation et autorégulation, rappelons que le CDJ est le seul organe à même de traiter une plainte concernant la déontologie en matière d’information, et que lorsqu’une plainte adressée au CSA porte à la fois sur un enjeu déontologique et une règle légale en matière d’audiovisuel (incitation à la discrimination, atteinte à la dignité humaine, etc.), le CDJ rend une décision que le CSA fait sienne, sauf dans trois cas : récidive, ingérence de l’éditeur, plainte émanant de trois groupes parlementaires (voir aussi ici).

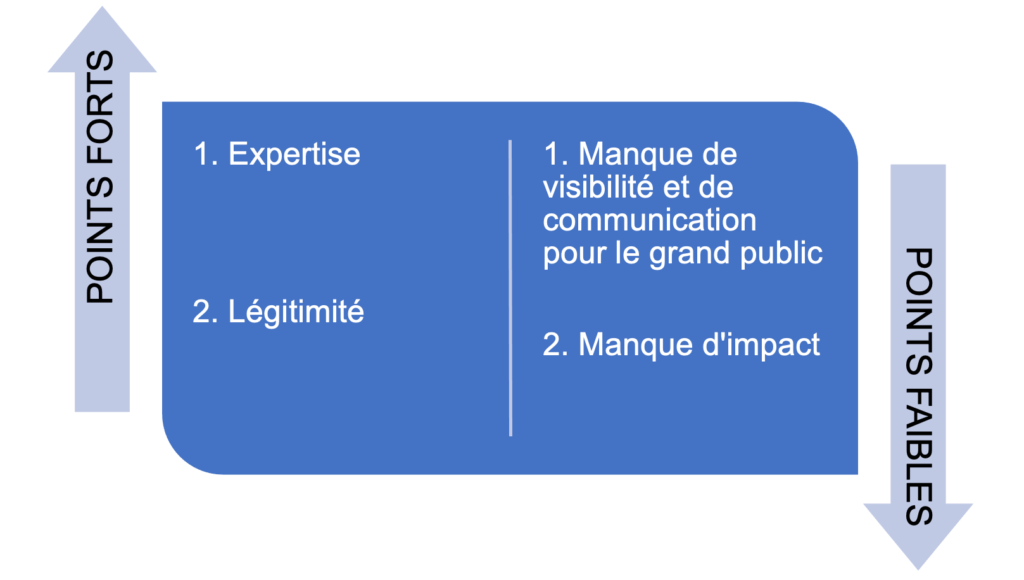

En toute logique, la plupart des journalistes sondés souhaite que le CDJ investisse davantage ses missions d’information vers les journalistes ou le public (60,74%) et de médiation (58,4%), devant l’autorégulation (47,7%) et la codification (38,78%). Pour les journalistes sondés, la pertinence de l’instance est également une évidence : plus de 80% des répondants estiment que le CDJ est légitime. Les points forts qu’ils relèvent en question ouverte sont l’expertise du Conseil (citée 19 fois) et sa légitimité (citée 11 fois). Deux points faibles assombrissent ce tableau : le CDJ souffre selon les répondants d’un manque de visibilité et de communication auprès du grand public (cité 43 fois). Il manquerait aussi d’impact (cité 18 fois).

Une procédure toujours améliorable

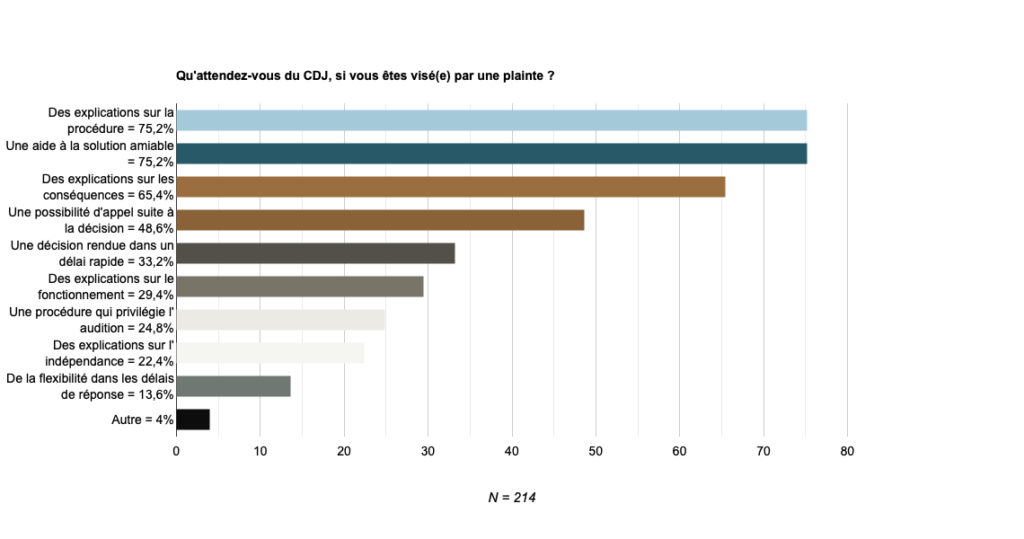

Troisième enseignement : le sondage met en lumière des points d’amélioration possibles dans la procédure et la communication du CDJ. Côté procédure, plusieurs observations des répondants ont été soumises et débattues dans le cadre de la révision du règlement de procédure, adopté et entré en vigueur entretemps. Outre la publicité, la vulgarisation et la lisibilité des décisions qui pourraient être repensées, les répondants indiquent attendre du secrétariat général, entre autres propositions, une aide pour recourir à une solution amiable en premier recours, l’introduction d’une possibilité d’appel à l’égard des décisions du Conseil, un délai plus rapide de traitement pour obtenir une décision. Environ un quart des journalistes sondés est par ailleurs favorable à une procédure qui privilégie l’audition à des échanges écrits.

De manière générale, 64,95% des répondants ont affirmé qu’ils n’appréhendent pas le fait de pouvoir être visés par une plainte auprès du CDJ. 91,6% des journalistes sondés n’en ont d’ailleurs jamais été la cible. À noter que le traitement des plaintes semble satisfaire ceux qui en ont fait l’expérience (83,33% des 8,4% restants), particulièrement ceux qui ont testé la procédure orale.

Une communication à peaufiner

Côté communication, l’enquête révèle que 61,7% des répondants n’étaient pas au courant qu’ils pouvaient contacter le secrétariat général du CDJ en cas de questionnement déontologique avant diffusion. 96,3% ne l’ont ainsi jamais fait. Les journalistes concernés s’expliquent en notant que dans ce cas, ils ont consulté leur rédaction (52,3%), ne savaient pas qu’il était possible de contacter le CDJ à ce sujet (42,1%) et/ou n’ont jamais eu de tel questionnement (36%). 12,7% indiquent ne pas savoir comment contacter le Conseil et 6,6% évoquent un manque de temps.

Le Code de déontologie journalistique est sans surprise l’outil de référence pour une part importante des journalistes sondés (69 répondants l’indiquent comme premier choix en cas de questionnement). 46,26% l’estiment d’ailleurs satisfaisant en l’état, tandis que 6,07% le jugent améliorable (et 47,66% sont sans avis). Vient en second lieu la jurisprudence et/ou les Carnets (recommandations et directives) pour certains.

Au nombre des outils de communication développés par le CDJ (compte Twitter, site web, newsletter, rapport annuel) qui semblent peu éveiller l’intérêt de la majorité des répondants, le communiqué de presse mensuel et le bulletin bi-annuel DéontoloJ se détachent avec des résultats plus nuancés et sont les plus souvent consultés. Une réflexion plus approfondie sur l’usage, l’amélioration et la promotion de ces moyens de communication devrait dans le futur permettre d’assurer un meilleur service à tous.

Le CDJ, à votre service

Justement, à la question « Quels outils existants le CDJ pourrait-il développer davantage pour améliorer ses services auprès des journalistes et des rédactions ? », 45,3% des répondants se disent favorables à davantage d’ateliers ou formations déontologiques à la demande en présentiel, 43,9% à une présence plus régulière dans les rédactions et 33,6% à des explications sur le mode de fonctionnement du CDJ. 13,1% estiment qu’aucun outil existant ne doit être davantage développé.

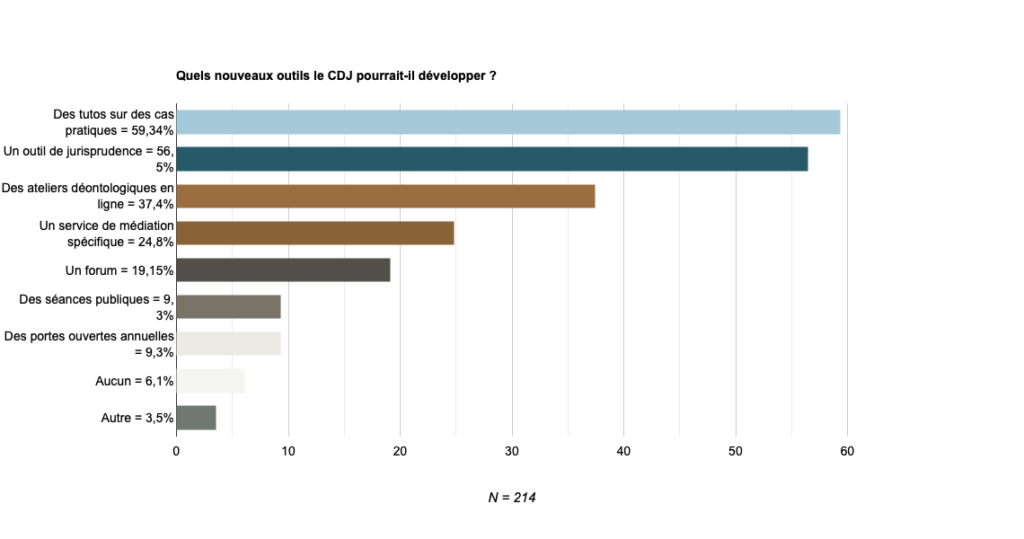

Quant aux nouveaux outils à développer dans le même but, on retrouve au nombre des suggestions des « tutos » sur des cas pratiques ; un outil qui permette de questionner rapidement la jurisprudence à travers toutes les décisions ; des ateliers ou formations déontologiques (en ligne) ; un service de médiation spécifique à qui déléguer les interpellations directes du public, à défaut d’un service juridique ; un forum ou autre espace d’échange partagé ; des séances publiques du CDJ et des « portes ouvertes » annuelles. Les idées sont nombreuses et l’opportunité de les déployer sera étudiée une à une. La première d’entre elles vient d’être lancée : un moteur de recherche intelligent permettant de naviguer rapidement dans la jurisprudence du CDJ afin de trouver la ou les décisions utiles au quotidien…

Renouer la confiance entre les publics

En conclusion, les journalistes qui ont répondu à l’enquête – peu importe leur âge ou leur expérience – s’accordent sur une attente qui peut paraître surprenante. Quoique. Pour eux, l’amélioration continue du journalisme passe incontestablement par une meilleure connaissance de la déontologie journalistique et du Conseil… dans le chef du public ! C’est là, on le mesure, un défi essentiel, au cœur-même de la démarche du CDJ, et un défi majeur en ces temps de défiance vis-à-vis des médias d’information. Sans compter que selon une récente étude de l’université espagnole Blanquerna, moins d’un quart des citoyens belges sondés déclaraient connaître (au moins) un de leurs conseils de presse.

Le travail ne manque donc pas, du renforcement de la visibilité de l’instance auprès du grand public à l’amélioration (voire au renouvellement) des outils d’information et de communication des journalistes, en passant par la clarification de son rôle, de ses missions et de son champ de compétence pour tous… Avec en toile de fond un objectif permanent, devenu un leitmotiv : renouer la confiance avec et entre ses différents publics !

Consultez les résultats de l’enquête « Journalistes, qu’attendez-vous du CDJ ? » (mai 2022) en images en cliquant ICI.